为什么会有这几个概念?

在互联网早期,IPv4地址足够用,每台设备都能有一个公网IP,直接就能访问彼此。

但 IPv4地址耗尽 后,ISP(互联网服务提供商)开始大规模部署 私有地址(内网IP) + NAT技术。

结果就出现了——

- 设备在内网中互联没问题

- 设备访问公网也没问题

- 但公网设备反过来访问内网设备——难了!

于是,端口映射 和 内网穿透 这些“拯救世界”的方案就被开发出来……

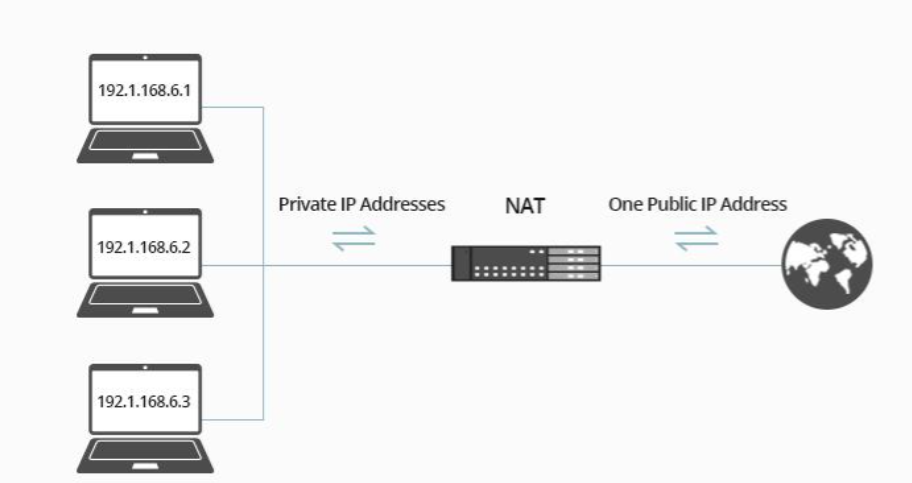

NAT

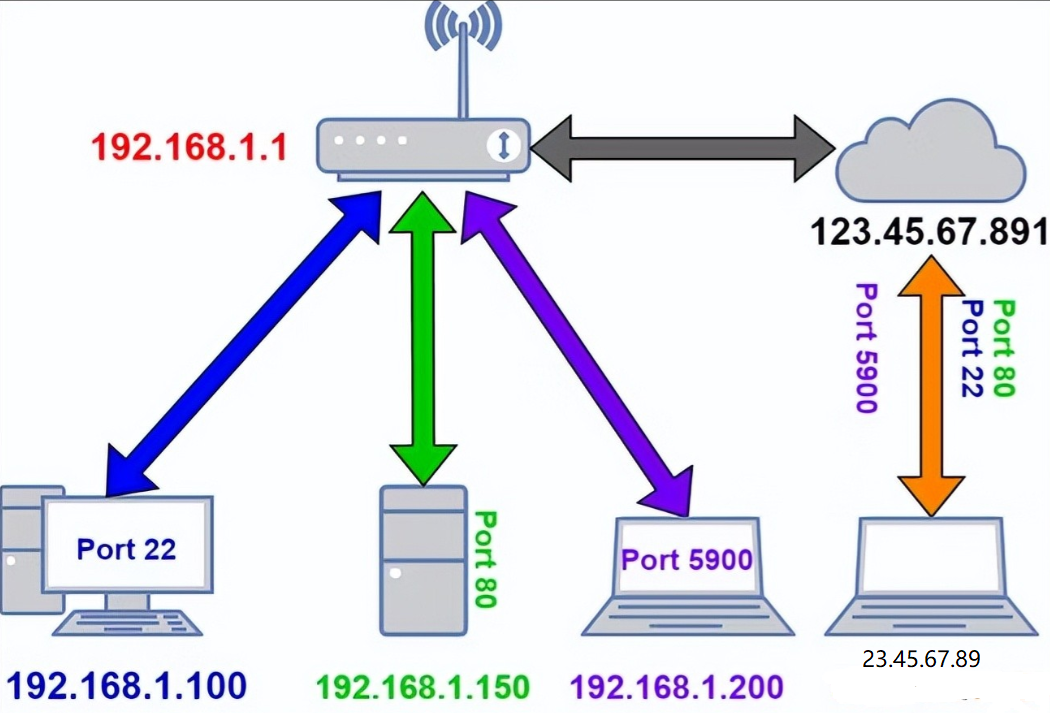

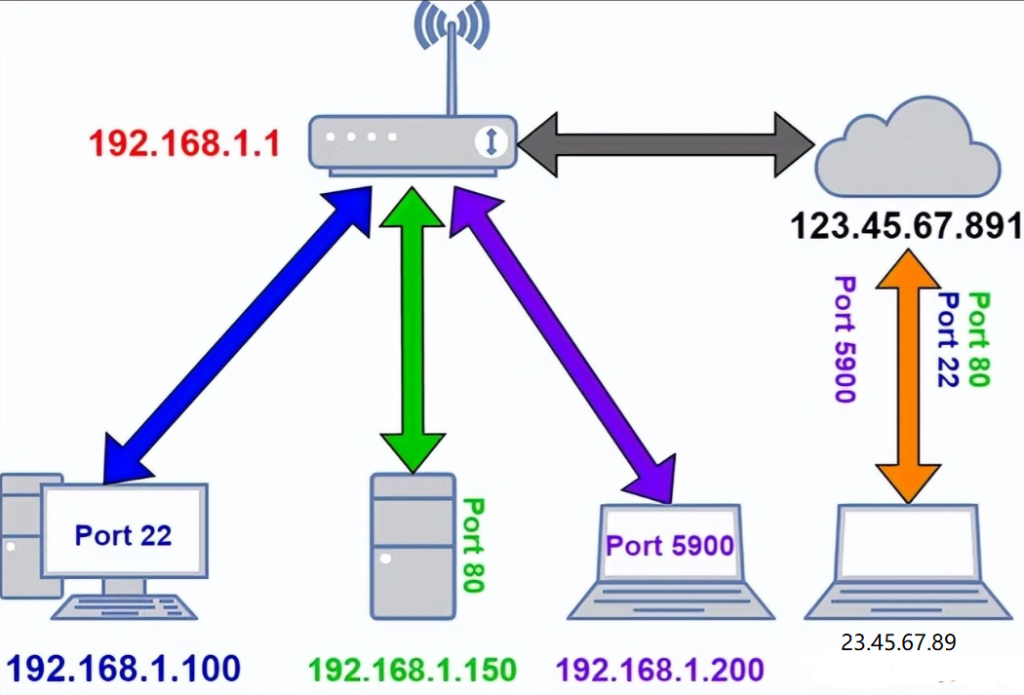

- Network Address Translation,网络地址转换,它将私有地址转换为公网地址,或者反过来。

- SNAT(源地址转换):

- 内网 → 公网

- 多个内网设备“伪装成”同一个公网IP访问互联网

- DNAT(目的地址转换):

- 公网 → 内网

- 通过端口映射实现,将“公网IP+端口号”映射到内网指定设备

端口映射

- Port Mapping / Port Forwarding,端口映射其实是DNAT的一种应用场景,通过NAT设备(一般是路由器)设置,将公网某个端口映射到内网某个设备对应端口。

- 静态端口映射:固定端口

- 动态端口映射(UPnP):设备动态申请

让外部用户访问内网设备的典型场景:

- 内网搭建Web服务

- NAS远程访问

- 游戏服务器

- 远程桌面

但如果运营商做了二级NAT,路由器或光猫获取到的不是公网IP,则端口转发不起作用 。

内网穿透

- NAT Traversal,内网穿透是绕过NAT限制,主动打洞,让内网设备能被公网访问的一种技术。

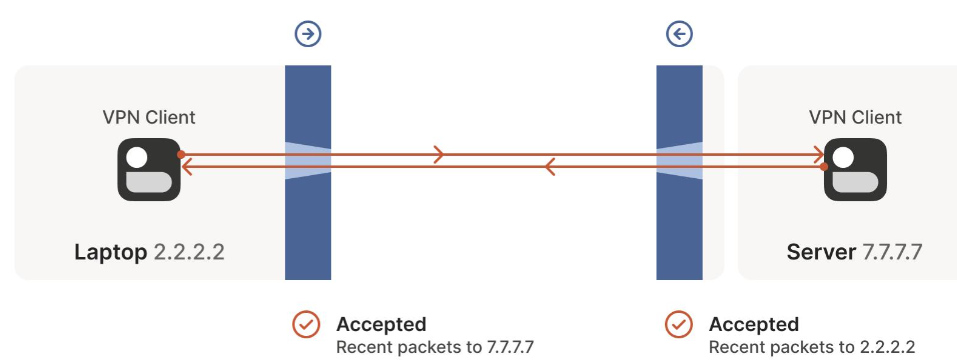

- P2P打洞(STUN、TURN、ICE):多用于视频会议、VoIP

- Ngrok

- Frp

- 花生壳

- ZeroTier

- tailscale

公网服务器反向连接:

- 客户端 → 公网服务器 → 用户 → 内网设备

三者的对比

常见场景对应方案

注意:

使用端口映射时:

- 使用非默认端口

- 配置防火墙

- 添加访问控制列表

使用内网穿透时:

- 优先选择 加密传输

- 使用自建穿透服务代替第三方

- 尽量配置白名单访问

IPv6 能解决这些烦恼吗?

答案:部分能,但不会完全替代。

IPv6天然具备全球唯一地址 → 没有 NAT → 每台设备理论上都可以“直接访问”,但是!安全性问题,公网暴露风险增大,运营商对IPv6的部署不完整,还没完全普及加上终端设备 IPv6 配置复杂,很多旧设备、软件 不支持 IPv6,IPv6 是未来趋势,但目前 IPv4 + NAT + 穿透 依然是主流。